Wo bleibt das Brennstoffzellenauto?

von Celia Eisele

Energieeffizienz, CO2-Grenzen, Spritsparen: Die Europäische Kommission hat das Auto als Mitverursacher des Klimawandels wiederentdeckt. Autos müssen effizienter werden, so der Wille der Umweltpolitiker. Auch alternative Kraftstoffe wie Biodiesel, Ethanol und Erdgas sind in aller Munde. Um eine weitere Alternative jedoch ist es stiller geworden in den letzten Jahren: die Brennstoffzelle.

Brennstoffzellenbus in Stuttgart.

Foto: Archiv Stuttgarter Straßenbahnen

Einst wurde sie euphorisch gefeiert, als nahende

Lösung des Erdölproblems gepriesen, herrscht heute in

der öffentlichkeit häufig Ratlosigkeit: Wo ist sie

geblieben, die Retterin von Klima und Autofahrern

gleichermaßen? Wann kommt das Brennstoffzellenauto? Und:

Kommt es überhaupt, oder gehört es in doch in das

Reich der Utopien?

Für Detlef Stolten, Leiter des Instituts für

Energieforschung am Forschungszentrum Jülich, ist klar: Die

Entscheidung für das Brennstoffzellenauto ist gefallen. Denn

auch beim Auto gilt: „Wir müssen mit dem

Kohlenstoffdioxid runter, und da ist die Brennstoffzelle eine echte

Chance.“

Politik, Wissenschaft und Wirtschaft sind sich in diesem Punkt einig:

Effizienzsteigerung ist wünschenswert, doch alleine wird sie

nicht ausreichen, um das Klimaproblem in den Griff zu bekommen.

Stattdessen muss es möglich werden, auf lange Sicht ganz auf

erdölbasierte Treibstoffe zu verzichten. Motoren, die von

Brennstoffzellen angetrieben werden, verursachen keine

schädlichen Emissionen, aus dem Auspuff kommt nur harmloser

Wasserdampf.

Unbegrenzt verfügbar

Denn Brennstoffzellen nutzen Wasserstoff als

Energielieferant. Dieser ist im Gegensatz zum Erdöl in nahezu

unbegrenzter Menge überall auf der Welt verfügbar.

Die fossilen Energiequellen gehen zur Neige – je nach

Szenario mal in naher, mal in fernerer Zukunft. Doch ganz gleich nach

welcher Schätzung, auf Dauer werden wir nicht auf sie bauen

können. Da scheint es naheliegend, den Fokus auf Wasserstoff

zu richten, eines der häufigsten Elemente auf der Erde und das

häufigste Element überhaupt im Universum.

Wie funktioniert eine Brennstoffzelle?

In der Brennstoffzelle findet die Umkehrung der Elektrolyse statt, bei

der Wasser unter Zuführung von Energie in Wasserstoff und

Sauerstoff getrennt wird. Die Brennstoffzelle wandelt also die beiden

Gase Wasserstoff und Sauerstoff in Wasser um und erzeugt aus der dabei

frei werdenden Energie elektrischen Strom.

Schematischer Aufbau und Funktion einer Brennstoffzelle.

Quelle:Solaratlas Hochschule für Technik, Wirtschaft und

Kultur Leipzig

Aufgebaut ist die Brennstoffzelle aus drei Teilen: einer negativ

geladenen Schicht (Anode), einer positiv geladenen Schicht (Kathode)

und einem dazwischen liegenden Elektrolyten, häufig in Form

einer Membran. Anode und Kathode sind über einen elektrischen

Leiter miteinander verbunden. Der Wasserstoff wird an der Anode in die

Brennstoffzelle eingeleitet und spaltet sich dort in positiv geladene

Wasserstoff-Ionen (H+) und negativ geladene Elektronen auf. Parallel

dazu wird an der Kathode Sauerstoff eingeleitet.

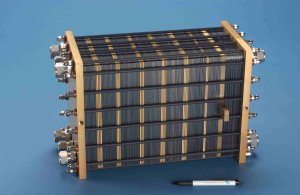

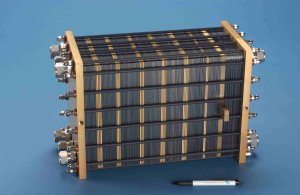

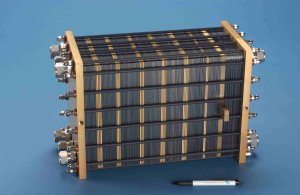

Ein Brennstoffzellen-Stack.

Foto: Forschungszentrum Jülich

Die an der Anode entstandenen Elektronen werden von der Membran daran

gehindert, auf direktem Weg zur Kathode zu wandern und

fließen daher über den externen elektrischen Leiter

dorthin. So entsteht ein elektrischer Stromfluss. In der

Kathodenschicht angekommen, verbinden sich die Elektronen mit

Sauerstoffmolekülen. Mit diesen Sauerstoff-Ionen reagieren die

an der Anode entstandenen Wasserstoff-Ionen (H+) zu Wasser, nachdem sie

die für sie durchlässige Membran in Richtung Kathode

passiert haben.

In der praktischen Anwendung werden je nach erforderlicher Leistung

mehrere Brennstoffzellen zu sogenannten Stacks in Reihe geschaltet.

Anders als bei fossilen Energieträgern drohen keine

Abhängigkeiten von Rohstoffländern, die im Falle des

Erdöls häufig in politisch brisanten Regionen liegen.

Brennstoffzellen haben einen hohen Wirkungsgrad, sie sind leise und im

Vergleich zu anderen Antrieben wartungsarm.

Wie funktioniert eine Brennstoffzelle?

In der Brennstoffzelle findet die Umkehrung der Elektrolyse statt, bei

der Wasser unter Zuführung von Energie in Wasserstoff und

Sauerstoff getrennt wird. Die Brennstoffzelle wandelt also die beiden

Gase Wasserstoff und Sauerstoff in Wasser um und erzeugt aus der dabei

frei werdenden Energie elektrischen Strom.

Schematischer Aufbau und Funktion einer Brennstoffzelle.

Quelle:Solaratlas Hochschule für Technik, Wirtschaft und

Kultur Leipzig

Aufgebaut ist die Brennstoffzelle aus drei Teilen: einer negativ

geladenen Schicht (Anode), einer positiv geladenen Schicht (Kathode)

und einem dazwischen liegenden Elektrolyten, häufig in Form

einer Membran. Anode und Kathode sind über einen elektrischen

Leiter miteinander verbunden. Der Wasserstoff wird an der Anode in die

Brennstoffzelle eingeleitet und spaltet sich dort in positiv geladene

Wasserstoff-Ionen (H+) und negativ geladene Elektronen auf. Parallel

dazu wird an der Kathode Sauerstoff eingeleitet.

Ein Brennstoffzellen-Stack.

Foto: Forschungszentrum Jülich

Die an der Anode entstandenen Elektronen werden von der Membran daran

gehindert, auf direktem Weg zur Kathode zu wandern und

fließen daher über den externen elektrischen Leiter

dorthin. So entsteht ein elektrischer Stromfluss. In der

Kathodenschicht angekommen, verbinden sich die Elektronen mit

Sauerstoffmolekülen. Mit diesen Sauerstoff-Ionen reagieren die

an der Anode entstandenen Wasserstoff-Ionen (H+) zu Wasser, nachdem sie

die für sie durchlässige Membran in Richtung Kathode

passiert haben.

In der praktischen Anwendung werden je nach erforderlicher Leistung

mehrere Brennstoffzellen zu sogenannten Stacks in Reihe geschaltet.

Schematischer Aufbau und Funktion einer Brennstoffzelle.

Quelle:Solaratlas Hochschule für Technik, Wirtschaft und

Kultur Leipzig

Ein Brennstoffzellen-Stack.

Foto: Forschungszentrum Jülich

Doch warum gibt es sie noch nicht?

Fragt man nun einen ausgewiesenen Experten wie Detlef

Stolten, warum die so vorteilhaften Brennstoffzellen so lange auf sich

warten lassen, räumt er zunächst mit

überzogenen Erwartungen aus der Vergangenheit auf. Neue

Technologien, so sein Argument, lösen oft eine große

Euphorie aus, in der eines übersehen wird: Sie stehen in

Konkurrenz mit etablierten Technologien, die einen enormen

Entwicklungsvorsprung haben. „Die hundert Jahre Vorsprung des

Verbrennungsmotors“, so Stolten, „lassen sich nicht

so einfach einholen.“

Wasserdampf statt schädlicher Abgase. Foto: Archiv

Stuttgarter Straßenbahnen

Dennoch hält er die von den Automobilherstellern genannten

Zeitachsen für einhaltbar. Nissan rechnet mit der Serienreife

in 20 Jahren, VW will bis 2020 ein „wirklich

wettbewerbsfähiges“ Auto mit Brennstoffzellenantrieb

auf den Markt bringen, so der für die Antriebsforschung

verantwortliche Wolfgang Steiger. Daimler-Chrysler nennt in seinem

Nachhaltigkeitsbericht 2006 das Ziel, gemeinsam mit anderen Herstellern

bis zum Jahr 2015 runde 100.000 Brennstoffzellenfahrzeuge verkauft zu

haben, und Honda will in Japan und den USA schon nächstes Jahr

damit beginnen, Wasserstoffautos an Privatkunden zu verleasen.

Zu Forschungs- und Erprobungszwecken sind bis dato etliche

Brennstoffzellenfahrzeuge in Betrieb. In zehn europäischen

Städten, darunter Stuttgart und Hamburg, wurden Omnibusse

getestet, und auch Privatpersonen können, wenn auch noch keine

Wasserstoff-Autos, so doch Brennstoffzellen zum Beispiel für

die Stromversorgung beim Campen kaufen. Außerhalb des

privaten Bereichs werden die Geräte heute schon als

zuverlässige Stromversorger von Messgeräten, Systemen

zur Verkehrsüberwachung und als Antrieb in U-Booten

geschätzt. Ein mobiles Exemplar mit einer Leistung von 25 Watt

ist für etwa 2000 Euro zu haben, für 65 Watt muss man

gut das Anderthalbfache berappen.