Religion – Hirngespinst oder evolutionärer Vorteil?

von Lisa Peter

Religiosität als Forschungsgegenstand steht zurzeit hoch im Kurs. Geistes- und Naturwissenschaften nähern sich ihr von verschiedenen Seiten, sind in der Interpretation ihrer Ergebnisse aber aufeinander angewiesen. Neurologen, Psychologen, Religionswissenschaftler und Anthropologen versuchen zu klären, was bei religiösen Menschen im Gehirn vor sich geht und welche Vorteile es für Homo sapiens haben könnte, sich mit Transzendenz zu beschäftigen.

Die Naturwissenschaften entzaubern nach und nach die Welt um

uns herum. Die Hirnforschung scheint dem Menschen sein Selbstbild zu

rauben: Kulturell fest verankerte und auch politisch bedeutende

Konzepte wie der freie Wille und die damit verbundene

Handlungsautonomie des Menschen geraten zunehmend in Zweifel. Jetzt

geht es auch Gott und jeglicher Transzendenzvorstellung an den Kragen.

Könnte man zumindest meinen, wenn man die Diskussionen in der

sogenannten Neurotheologie der letzten Jahre verfolgt.

Der Mensch des 21. Jahrhunderts muss sich mit seiner radikalen

Sterblichkeit neu auseinandersetzen, findet Thomas Metzinger, Professor

für Philosophie an der Johannes Gutenberg-Universität

Mainz und Adjunct Fellow des Institute for Advanced Studies in Franfurt

am Main: „Neurowissenschaften und Evolutionstheorie machen

deutlicher als je zuvor, dass wir nicht nur sehr verletzliche, sondern

allem Anschein nach auch ganz und gar sterbliche Wesen mit einem ganz

und gar innerweltlichen Ursprung sind.“

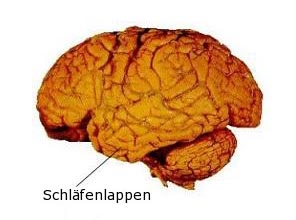

Die linke Gehirnhälfte mit dem

Schläfenlappen, der als Sitz religiöser

Gefühle gilt.

Graphik: Peter

Wo sitzt die Religion im Hirn?

Dennoch erfahren Religionsgemeinschaften einen starken

Zulauf, gerade unter jungen Menschen. Weshalb spielt Religion immer

noch eine so große Rolle, selbst 300 Jahre nach der

Aufklärung und im Zeitalter der Hirnforschung? Sind wir

genetisch vorprogrammiert, uns eine transzendente Instanz, gleich

welcher Ausprägung im Detail, zu denken? Welche Vorteile

könnte das haben?

In den letzen fünf Jahren sind eine ganze Reihe von Studien

veröffentlicht worden, die nach dem Sitz der

religiösen Empfindungen im Hirn fragen. Eine der

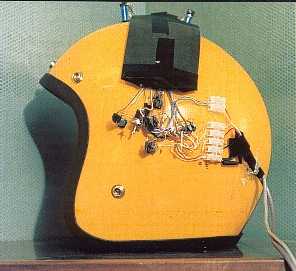

aufsehenerregendsten ist sicher die Versuchsreihe von Michael

Persinger. Der kanadische Neurowissenschaftler von der Laurentian

University in Ontario setzte seine Probanden mittels eines umgebauten

Motorradhelmes schwachen, aber konstanten magnetischen Feldern aus.

Diese im Fachjargon „transkranielle

Magnetstimulation“ genannte Technik regt den linken

Schläfenlappen an, eine Region, die bereits zuvor in Verdacht

geraten war, mit mystischen Wahrnehmungen in Verbindung zu stehen. Bei

der sogenannten Schläfenlappenepilepsie kommt es

nämlich in diesem Bereich des Hirns zu unkontrollierten,

gewitterartigen Energie-Entladungen. Laut Persinger berichten viele

Schläfenlappen-Epileptiker anschließend von

mystischen Erlebnissen während ihres Anfalls, von dem

Gefühl, einer fremden Macht begegnet zu sein, oder eine

Offenbarung eines göttlichen Wesens erfahren zu haben.

Auf der Grundlage weiterer Symptome wie akustischer Halluzinationen und

Lichtwahrnehmungen gehen einige Forscher so weit, die spirituellen

Erlebnisse Johannas von Orléans oder gar des Apostels Paulus

rückwirkend als epileptischen Anfall zu deuten. Persinger nahm

diese Erkenntnisse als Ausgangspunkt für seine Untersuchungen

und setzte sich zum Ziel, vergleichbare Erfahrungen bewusst und unter

Laborbedingungen herzustellen. Tatsächlich gaben rund 80

Prozent der Probanden an, nach der Stimulation mittels des

Motorradhelmes eine andere Präsenz neben ihnen im Raum

verspürt zu haben.

„Gottes-Helm“ und „Gottes-Modul“

Persingers Helm, der im angelsächsischen Raum sofort werbewirksam als „God helmet“ betitelt wurde, ist allerdings nicht unumstritten. Eine Forschergruppe der Uppsala University um Pehr Granqvist hat versucht, Persingers Versuchsablauf nachzustellen und dabei die Kontrollbedingungen zu verschärfen. In einer sogenannten Doppelblindstudie, in der weder die Versuchspersonen, noch die Mediziner wussten, wer zur Kontrollgruppe gehörte und wer wirklich den Magnetfeldern ausgesetzt wurde, konnten sie Persingers Ergebnisse nicht bestätigen.